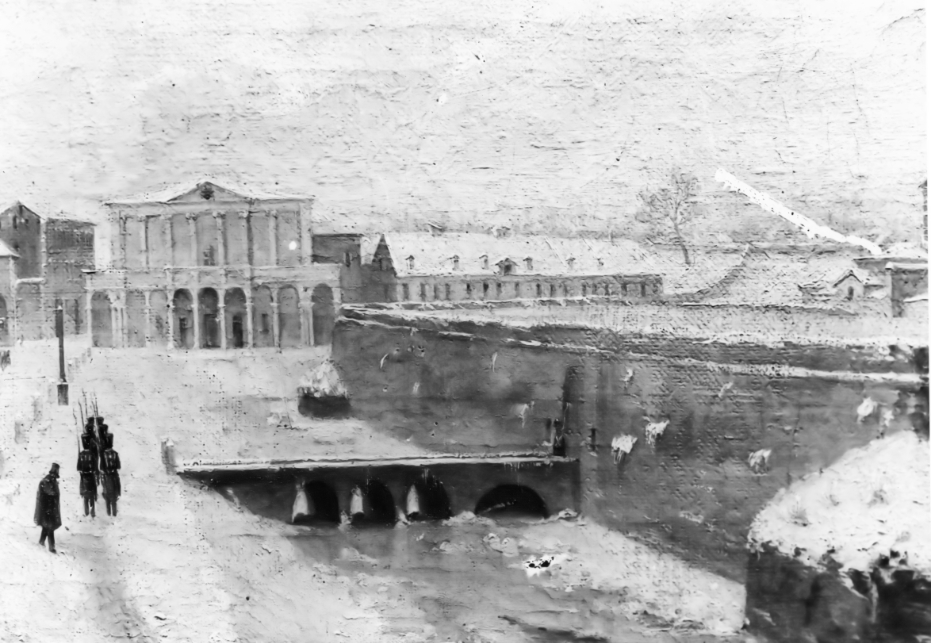

Veduta delle antiche mura della Cittadella. Sullo sfondo il Teatro della Cittadella. Olio di Alessandro Prampolini

Nella notte tra il 21 e il 22 aprile 1851 un incendio distrusse il Teatro di Cittadella (che sorgeva dal 1741 nel posto occupato attualmente dal Teatro Ariosto), ossia il luogo in cui la comunità era solita riunirsi durante le stagioni teatrali che si svolgevano nel tempo di carnevale (dicembre-febbraio) e in quello della fiera della Madonna della Ghiara (aprile-giugno).

L’improvvisa perdita del luogo deputato agli spettacoli innescò un vorticoso movimento, dentro la Municipalità, per cercare di trovare una soluzione, in tempi brevi, che permettesse di salvare in extremis la stagione dell’imminente periodo di fiera.

Tutte le possibilità circa l’accomodamento e l’uso di edifici esistenti (la Cavallerizza Corbelli, il vecchio teatro del Collegio di proprietà del Seminario) si rivelarono impraticabili e, per questo, il 7 maggio 1851, in una lettera, il podestà Ghirardini indicò al Consiglio Municipale priorità e tempi per la ricostruzione dell’edificio incendiato, operazione per la quale fu individuato (già il 19 maggio) nel modenese Cesare Costa l’architetto che avrebbe dovuto disegnarne il progetto. Dunque, a meno di un mese dal devastante incendio, la Comunità e il Consiglio avevano già preso due fondamentali decisioni: l’identificazione dell’area su cui erigere il nuovo teatro e il nome dell’architetto che ne avrebbe curato il progetto.

Ma l’idea iniziale di costruire sulle ceneri del vecchio edificio fu presto abbandonata, per motivi di «economia», «comodità e sicurezza» e «decoro e convenienza», con i quali Costa sosterrà, nei confronti del Consiglio, l’idea di spostare l’attenzione sull’adiacente area della Cittadella, più centrale e ampia.I lavori iniziarono nella prima parte del 1852 e, già da subito, procedettero in modo assai spedito, anche grazie all’utilizzo massiccio di manodopera locale, che – in un periodo di crisi, come fu quello corrispondente alla fabbrica del teatro – servì a dare un po’ di respiro alla città, diventando un grande affare economico per il territorio di Reggio.

Per trovare i fondi necessari alla costruzione, fu necessaria l’estensione temporale della tassa sul sale, l’introduzione di un’altra imposta comunale, fu acceso un prestito dalla Municipalità e si diede il via alla vendita dei palchi, che furono acquistati sia dai nobili (che detenevano, in questo, un vecchio diritto di prelazione legato alle proprietà dei palchi del teatro incendiato), ma anche da professionisti (professori, medici, avvocati, per lo più di origine ebrea), che costituivano, nella Reggio di allora, una classe particolarmente rappresentativa e potente.

La costruzione del teatro fu un processo talmente importante per la città da innescare un vero e proprio ripensamento della destinazione d’uso dell’ambiente circostante: alcune costruzioni furono abbattute, sia perché non confacenti con lo spirito e il nuovo volto che il posto andava assumendo, sia per ricavarne materiali necessari alla costruzione del teatro stesso (come avvenne per le antiche carceri di Cittadella). Se si considera, d’altra parte, la dimensione della città di allora – una piccola città di provincia, con una popolazione sotto i 30.000 abitanti – risulta più chiara e lampante la lungimiranza della Comunità, oltre che l’enorme sforzo che la Fabbrica significò per essa.

Il Teatro Municipale in costruzione. In primo piano la Chiesa di San Nazaro ed altri edifici della Cittadella che verranno poi demoliti.

L’intenso movimento di artigiani, una parte dei quali provenivano addirittura da Milano, comportò anche l’introduzione di innovazioni tecniche importanti, come l’illuminazione a gas, che avrebbe sostituito il vecchio sistema di illuminazione a candele e per la quale fu costruito un gasometro, che, realizzato per il teatro, in realtà, divenne funzionale a tutta la città.

Nel 1853 fu commissionato il sipario ad Alfonso Chierici, che venne a Reggio a dipingerlo nel dicembre del 1857 (quindi, lo stesso anno dell’inaugurazione, ma posteriormente ad essa) e il cui soggetto scelto fu «Il Genio delle Belle Arti italiane che invita ad ispirarsi nelle glorie della storia Patria».

Contemporaneamente, si pose il problema delle decorazioni.

Dopo aver vagliato diversi nomi e curricola di artisti – perlopiù reggiani, ma non solo – Girolamo Magnani (già decoratore del Teatro Regio di Parma) fu designato come supervisore dei lavori e a lui fu dato incarico di inventare ed eseguire la maggior parte delle decorazioni.

Dopo un periodo funestato da difficoltà finanziarie e da un grave periodo di carestia (settembre 1853), le vicende della costruzione del teatro presero nuovo vigore e interesse nel 1855, quando Carlo Ritorni – uomo illuminato e cultore delle arti – venne nominato podestà della città.

Il nuovo “Teatro Comunitativo” – come venne chiamato – fu inaugurato il 21 aprile 1857, con un’opera di Achille Peri, il Vittor Pisani, diretta dallo stesso autore.

Teatro Municipale pochi anni dopo la costruzione. Fototeca Biblioteca Panizzi

Già dal 1856 era stato dato il via al concorso per l’appalto degli spettacoli, che fu ottenuto dai fratelli Marzi di Bologna, di cui Reggio si fidava perché avevano gestito gli spettacoli del Filodrammatico (ossia lo spazio teatrale ricavato sopra le ceneri dell’incendiato Teatro di Cittadella, che fino al 1857 ospitò gli spettacoli teatrali, in attesa della conclusione dei lavori del nuovo teatro).

L’appalto per la stagione dell’inaugurazione prevedeva due opere e un ballo: per le prime, il testo fu affidato a F.M. Piave, mente la musica fu commissionata ad Achille Peri (il Vittor Pisani che inaugurò il teatro) e a Giuseppe Verdi (il Simon Boccanegra), che fu a Reggio più volte per l’occasione della preparazione e messa in scena della sua opera. In realtà, il Simon Boccanegra aveva debuttato in marzo a Milano, ma non aveva ottenuto successo e, per la rappresentazione reggiana prevista in giugno, esso fu rimaneggiato da Verdi. Per il ballo venne poi individuato Giuseppe Rota, celebre coreografo dell’epoca. Nel cartellone di quella stagione, inoltre, figuravano un’Anna Bolena di G. Donizetti e un altro ballo di G. Rota.

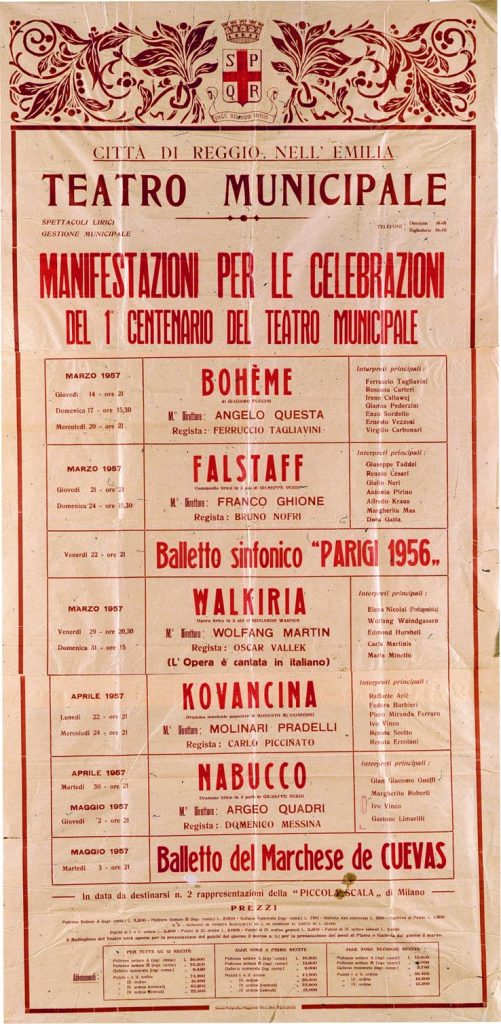

La gestione del teatro fu affidata ad impresari fino al 1957, anno del Centenario, che segnò una svolta importante. Infatti, in quell’anno il Comune decise di acquisire direttamente la gestione dell’attività del suo più importante spazio culturale e ciò significò un cambio abbastanza radicale nella programmazione. Svincolata, infatti, dalle leggi di mercato (che per forza di cose regolano un’attività imprenditoriale come quella dell’impresario), la programmazione del Teatro Municipale seguì criteri culturali che, in poco tempo, fecero di Reggio una delle piazze più all’avanguardia in campo culturale.

Da un lato, si sviluppò la naturale inclinazione della città verso la danza, con l’organizzazione di alcuni indimenticabili festival dedicati ai più importanti coreografi della scena internazionale. Dall’altro, Reggio – tra gli anni ’60 e ’70 in particolare – ospitò alcune delle maggiori orchestre internazionali, aprendo le porte ad allestimenti di opere, rimasti poi memorabili. È ormai storia il debutto di Luciano Pavarotti a Reggio in Bohéme, nel 1961, subito dopo aver vinto il Premio Peri, un concorso per giovani cantanti lirici cui la città di Reggio Emilia aveva dato vita.

Nel 1980, sull’onda della commozione generata dalla prematura scomparsa del grande attore reggiano Romolo Valli, la città decise di intitolargli il maggior teatro della città, che da allora si chiamerà Teatro Municipale Romolo Valli.

PHOTOGALLERY